L’écrivain et critique musical Benoît Duteurtre est mort le 16 juillet 2024. Il était né en 1960. Ses romans mêlent souvent satire de l’époque, nostalgie et ironie.

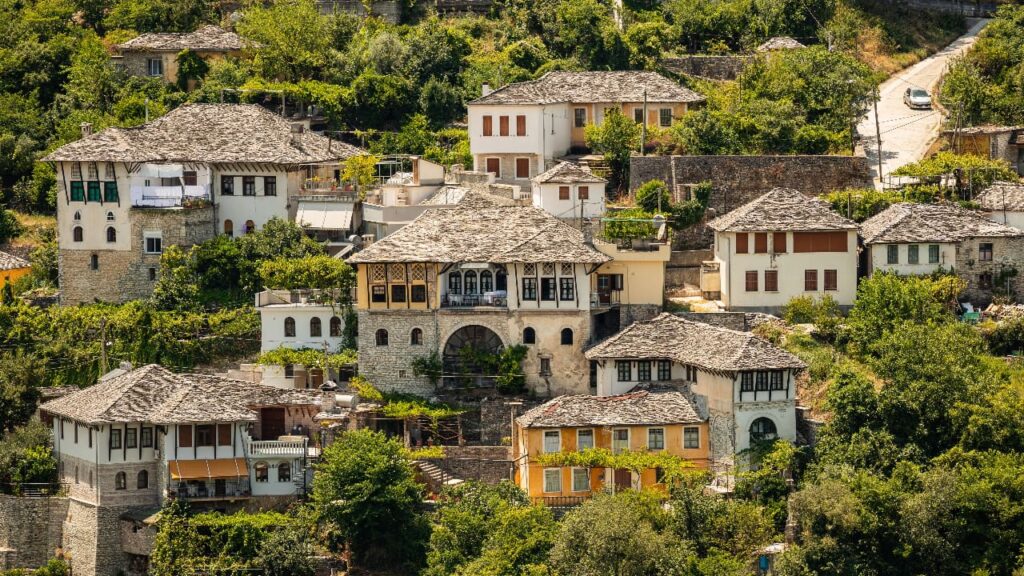

Le retour du général. Un soir à 20 heures, voici que les télés de France se brouillent et qu’apparaît le Général (de Gaulle). Il est revenu pour lancer un nouvel appel à la résistance : assez des normes européennes qui, sous couvert de principe de sécurité, américanisent notre mode de vie, assez de la mondialisation qui crée du chômage, assez de la perte d’influence de la France dans le monde. Cette apparition fédère rapidement des mécontents de tous bords qui rêvent que de Gaulle revienne au pouvoir. Et si c’était vrai ?

Le roman alterne deux narrations. Une partie est en focalisation interne avec un narrateur qui ressemble fort à l’auteur : c’est un écrivain spécialiste de musique né en 1960. Il est horrifié de découvrir qu’une directive européenne impose désormais aux restaurateurs français de servir de la mayonnaise industrielle (une rapide enquête lui permet de préciser que la vérité est beaucoup plus nuancée mais l’Europe a le dos large, autant taper dessus plutôt qu’accuser un restaurateur de servir de la merde pour augmenter sa marge). Les autres chapitres sont en focalisation externe. Nous y suivons les tribulations du Général et faisons la connaissance de Mustapha Zeggaï, infirmier à Marseille et neo-gaulliste de la première heure en mémoire de son grand-père, résistant dès 1940.

Voici un roman qui me laisse très dubitative. J’ai apprécié la belle écriture, l’humour, l’auto-dérision dont fait preuve le narrateur-auteur. Benoît Duteurtre est un fin observateur de la vie politique française au point que certaines situations qu’il invente paraissent prémonitoires lues quinze ans plus tard (le roman est paru en 2010). J’ai particulièrement apprécié la dissolution de l’Assemblée Nationale pour « que le peuple français s’exprime sans tabous, dans le respect de la démocratie » -sauf qu’ici le président de la république accepte le verdict des urnes. Je suis cependant beaucoup plus réservée quant à la nostalgie gaulliste qui suinte de ce livre.

C’est à un de Gaulle fantasmé que nous avons affaire ici, celui auquel les amateurs d’autorité de droite comme de gauche font appel régulièrement comme panacée aux maux contemporains. En ce qui me concerne il me semble que pour affronter les défis du 21° siècle -je pense notamment au changement climatique- nous avons besoin d’idées nouvelles plutôt que de réchauffer les vieilles recettes d’autrefois. Je ne regrette pas la grandeur passée de mon pays qui a fait bien du mal à l’extérieur de la France métropolitaine -n’oublions pas que de Gaulle c’est aussi les essais nucléaires dans le Sahara et en Polynésie ou la Françafrique. Si l’auteur a des mots justes et touchants pour décrire où se niche pour lui le sentiment d’être Français, pourquoi ce sentiment devrait-il être uniforme comme la mayonnaise industrielle ? Ce n’est pas parce que ses références sont dépassées pour d’autres qu’ils ne sentent pas pour autant Français.

La langue française évolue, je ne crois pas qu’elle s’abâtardit et qu’en 2030 on parlera un sabir franco-américain. Je ne vois pas ce qu’il y a de risible à souhaiter la parité pour nommer les rues de nos villes. Bref, je trouve que ce roman est traversé par une vision réactionnaire qui me déplaît.

L’avis de Luocine.