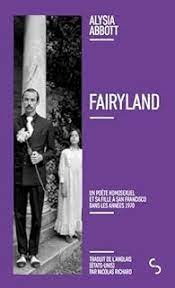

Un poète homosexuel et sa fille à San Francisco dans les années 1970

Née en 1970, Alysia Abbott est la fille de Steve Abbott, poète et écrivain. La mère d’Alysia meurt quand cette dernière a deux ans. Steve décide alors de vivre ouvertement son homosexualité et s’installe avec sa fille dans le quartier gay de San Francisco. Il est mort du sida en 1992. Dans ce récit à la fois biographique et autobiographique, Alysia Abbott entrecroise le parcours de vie de son père et le sien propre.

Steve Abbott veut vivre de et pour son art. Il fréquente des cercles de poètes et se fait connaître petit à petit dans sa communauté. Il travaille pour diverses revues littéraires et est reconnu dans les années 1980 comme « meilleur éditorialiste gay ». Il y a des précisions sur les différentes écoles de poésie de l’époque : L = A = N = G = U = A = G = E ou New Narrative. Je dois dire que ce sont des choses que j’ignore totalement et qui me passent un peu au-dessus. Malgré une relative notoriété et des emplois alimentaires, la famille tire souvent le diable par la queue.

Enfant unique et père célibataire, Alysia et Steve ont une relation très forte. Ce livre est aussi un message d’amour touchant au père disparu trop tôt. L’autrice est consciente cependant des manquements de son éducation : toute petite elle a été laissée seule à la maison ou confiée à la garde d’une adolescente fugueuse. Il me semble que c’était aussi une époque et un milieu où les enfants étaient laissés beaucoup plus libres qu’aujourd’hui. A l’école et au collège l’homosexualité de son père et sa pauvreté sont pour Alysia des sources de honte. Elle ne cache pas qu’elle a pu se comporter, à l’adolescence, de façon agressive. Très attachée à la communauté gay qu’elle considère comme la sienne bien qu’hétérosexuelle, elle a éprouvé le besoin de s’en éloigner au moment de ses études poursuivies à New York et Paris.

Ce récit est aussi une histoire de la communauté homosexuelle de San Francisco dans les années 1970 et 1980, de la lutte pour les droits à l’épidémie de sida. Sur ce dernier point Alysia Abbott raconte la haine homophobe qui s’exprime ouvertement, le refus du gouvernement Reagan d’utiliser des fonds publics pour la prévention et l’information et les conséquences meurtrières de ce désintérêt, la disparition des proches mais aussi l’organisation de la communauté pour prendre en charge les malades en fin de vie. J’ai trouvé ces rappels sur les débuts du sida fort intéressants.

C’est une lecture que j’ai apprécié. Je l’ai entamée en fin du mois des Fiertés et ça m’a donné l’idée que je pourrais, en juin 2025, organiser un mois thématique LGBTQI. Dites-moi ce que vous en pensez. Y en a-t-il parmi mes lecteur·ice·s qui seraient intéressé·e·s ?