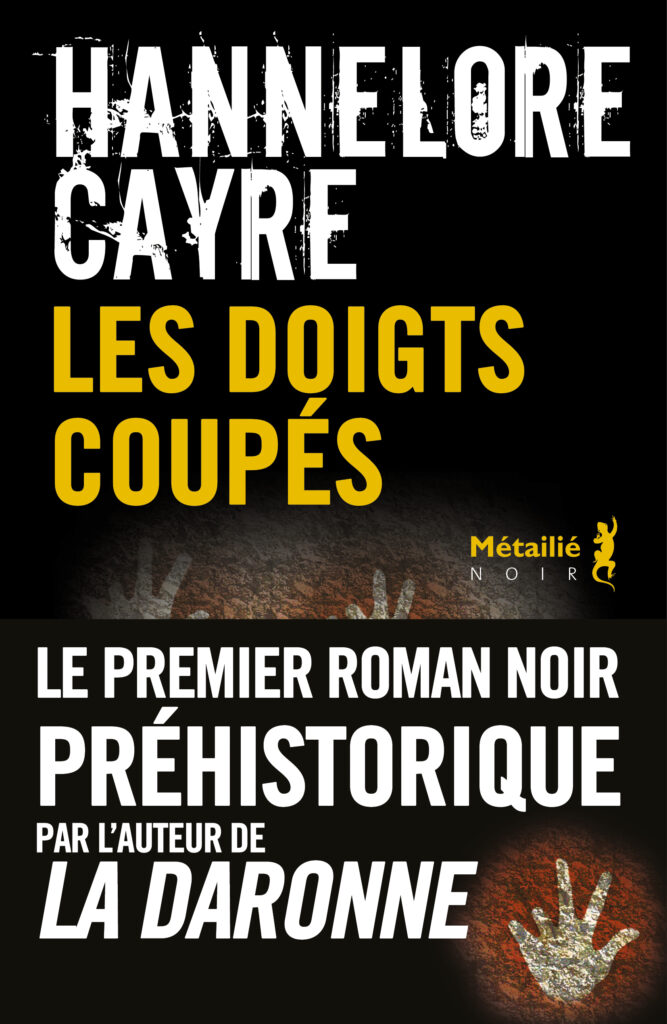

La découverte fortuite d’une sépulture de l’aurignacien (il y a 35 000 ans) est l’occasion de nombreuses surprises pour la paléontologue qui l’étudie. Dans une grotte aux murs couverts de peintures de mains aux doigts coupés a été enterrée une femme qui jouissait d’un statut important et qui avait eu plusieurs doigts coupés. Qui était-elle, quelle a été son histoire ? Pour répondre à ces questions, Hannelore Cayre entrecroise deux textes : l’histoire d’Oli, jeune femme du paléolithique en lutte pour s’affranchir de la domination masculine et, à l’époque contemporaine, le discours de présentation de sa tombe qui raconte la même histoire, reconstituée à partir des artefacts trouvés autour du squelette.

Ce roman d’émancipation est pour l’autrice l’occasion de nous présenter la façon dont les découvertes techniques (propulseur) et conceptuelles (conception des enfants) ou les changements sociaux ont pu survenir au paléolithique. Ici tout cela est concentré sur une poignée d’individus et dans un temps restreint mais Hannelore Cayre s’est documentée et s’appuie sur des travaux récents. Je suppose donc que les processus décrits correspondent à ce que les spécialistes imaginent aujourd’hui. C’est aussi un roman féministe avec son personnage de femme rebelle.

Par contre ce n’est pas, il me semble, un roman noir, comme indiqué sur le bandeau. S’il y a bien des violences et des morts violentes, l’ambiance est enlevée du fait de la langue utilisée -les préhistoriques utilisent un vocabulaire familier- et du dénouement plutôt jubilatoire. Je n’ai pas trouvé ceci-dit que c’était hilarant (4° de couverture). C’est amusant mais ça m’a fait sourire plus que rire. C’est une lecture plaisante et facile.

L’avis de Je lis, je blogue.