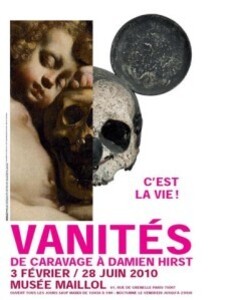

Frédérique est professeure de collège, elle vit avec son fils et est séparée de son mari qu’elle voit souvent, pour une soirée, pour des vacances, pour une nuit. Frédérique n’est pas satisfaite de sa vie ou plutôt de l’image de sa vie, de ce qu’elle imagine que les autres peuvent penser d’elle. Elle se voudrait plus originale, plus riche, plus mystérieuse, qu’on se souvienne d’elle. Comme une sorte de Mme Bovary, Frédérique voudrait une vie différente. Quoi d’autre ? Elle ne sait pas. Elle semble insatisfaite par nature.

Un jour, par hasard, elle découvre le casino, la roulette. Elle croit qu’elle a trouvé ce qui lui permettra d’être moins banale. Elle va claquer son argent comme si elle n’en avait rien à faire, dans une volonté de flamber pour se sentir exister. C’est aussi à son éducation qu’elle dit merde : « Sa mère, de son vivant, avait l’habitude de compter en nouveaux francs ce qu’elle possédait, réservant l’usage des anciens, par goût de la jérémiade, à ce qu’on lui extorquait : elle se plaignait que la Sécurité sociale remboursât 400 francs une prothèse auditive qui lui en avait coûté 100 000. »

Un peu en panne de lecture depuis deux semaines, j’ai commencé et laissé tomber plusieurs ouvrages dont je ne sais pas si je les reprendrai. Emmanuel Carrère est une valeur sure pour moi, je pensais bien aller au bout. Ce n’est pas celui de ses livres que j’ai préféré mais je ne me suis pas ennuyée. En suivant Frédérique dans sa course vers quoi ? la tension augmente et on se demande bien comment cela va finir. En même temps c’est la question du sens de la vie qui est posée. Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Et la mienne, qu’a-t-elle d’original, qu’en restera-t-il à la fin ? Quant à moi je crois que la trace qu’on peut laisser passe par les relations humaines. L’engagement pour progresser soi-même et aider les autres dans leur progression.