Ca commence comme ça : « Enfant, j’allais souvent passer le week-end chez ma grand-mère. A mon arrivée, le vendredi soir, elle me soulevait du sol et me serrait contre elle à m’étouffer. Et au moment de mon départ, le dimanche soir, j’étais une nouvelle fois hissé dans les airs. Ce n’est que des années plus tard que j’ai réalisé qu’en fait elle me pesait. »

C’est que la grand-mère est une rescapée de la shoah, elle a connu la faim, elle a failli en mourir et elle a transmis à ses descendants un rapport très fort à la nourriture.

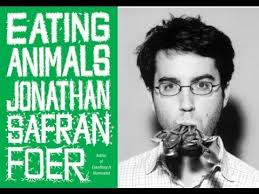

Et donc Jonathan Safran Foer qui flirte avec le végétarisme depuis des années -un coup oui, un coup non, un coup peut-être- part mener l’enquête à travers les Etats-Unis. Et que découvre-t-il ?

Les animaux sont des êtres intelligents et sensibles. Forts intéressants passages sur les capacités des cochons, des volailles, des poissons -qui ont beaucoup plus qu’une mémoire de poisson rouge.

L’élevage industriel est une horreur, les animaux sont maltraités du début à la fin : « Ce dont l’industrie a pris conscience -et c’est ça qui a été la véritable révolution-, c’est que ça ne vaut plus le coup d’élever des animaux sains pour gagner de l’argent. Les animaux malades sont plus rentables. Les animaux ont payé le prix fort pour satisfaire notre désir d’avoir tout à notre disposition à tout moment pour une somme dérisoire. »

L’élevage industriel menace aussi la santé humaine. Dans les poulaillers gigantesques où s’entassent des milliers de volailles au patrimoine génétique identique et bourrées d’antibiotiques les conditions sont réunies pour une pandémie (épidémie de rang mondial) meurtrière.

Comment de telles choses sont-elles possibles ? « L’élevage industriel n’est pas là pour nourrir les gens, il est là pour faire de l’argent. »

Après No steak et Bidoche voilà donc encore un ouvrage traitant des méfaits de la viande. Qu’est-ce que ça m’apporte de nouveau ?

Une vision américaine de la question. La situation est bien plus grave aux Etats-Unis qu’en France. A l’occasion des négociations autour du traité transatlantique (tafta) j’ai entendu parler de poulets américains rincés à l’eau de javel. J’ai envie de dire que c’est le moindre de leurs défauts car avant ils sont trempés dans la merde !

« (…) les poulets sont plongés dans une énorme cuve réfrigérée remplie d’eau, dans laquelle sont refroidis des milliers d’oiseaux en même temps. (…) « L’eau de ces cuves a pu être qualifiée à juste titre de « soupe fécale » en raison des déchets et bactéries qu’elle contient. En immergeant des oiseaux propres et sains dans la même cuve que des oiseaux souillés, vous êtes quasiment certain de provoquer une contamination croisée ». (…) Alors qu’un nombre significatif de sites d’abattage européens et canadiens ont recours à des systèmes de refroidissement par air, 99% des ateliers américains de transformation de volailles utilisent toujours le système de l’immersion dans l’eau froide (…). Il n’est guère difficile d’en deviner la raison : le refroidissement par air diminue le poids des carcasses de poulet, alors que l’immersion permet de l’augmenter du fait que les poulets se gorgent d’eau (la « soupe fécale »). »

Des informations sur les poissons, la pêche industrielle, le pisciculture industrielle, que je n’avais pas trouvées dans les deux livres cités précédemment.

Une (rapide) évocation de l’abattage rituel où j’apprends que « dans l’islam et le judaïsme [l’éthique du manger responsable] s’est traduite par l’obligation d’un abattage rapide. » Il s’agit de ne pas infliger de souffrances inutiles aux animaux. Je trouve cela très intéressant parce que en France ce n’est pas du tout ce que les personnes qui se sont exprimées sur l’abattage rituel ces derniers temps ont choisi de mettre en avant. Du coup ça me donne envie d’en savoir plus sur cette question et notamment de me renseigner sur ce qu’en disent les musulmans eux-mêmes. J’ai déjà trouvé un article sur l’islam et le végétarisme.

Jonathan Safran Foer est un welfariste c’est à dire qu’il pense que si les animaux étaient élevés et tués dans des conditions décentes on pourrait les manger. Ce n’est pas le cas avec l’élevage industriel donc il est végétarien. Chez les végétariens militants il y a aussi les abolitionnistes qui voudraient mettre fin à la consommation de viande. Certains d’entre eux jugent sévèrement les welfaristes. Ce que je constate moi, c’est que Jonathan Safran Foer s’engage en faveur du végétarisme. Il prend position et tente de convaincre son lecteur de considérer sérieusement cette option. Un dernier argument ?

« L’élevage industriel prendra fin un jour à cause de l’absurdité de son économie. Il n’est tout simplement pas viable. La terre finira par se débarrasser de l’élevage industriel comme un chien se débarrasse de ses puces. La seule question est de savoir si elle ne se débarrassera pas de nous par la même occasion. »

Si vous m’avez suivie jusque là vous avez sans doute compris que ce livre m’a passionnée. Il est en plus fort bien écrit. Souvent choquant, parfois même horrifiant, il lui arrive aussi d’être drôle.