C’est quoi être vegan ? C’est refuser de consommer des produits issus de l’exploitation des animaux. Dans l’alimentation ça va plus loin que le végétarisme. Le vegan exclu les oeufs, les produits laitiers, le miel. C’est aussi une philosophie de vie qui ne concerne pas que l’alimentation. Le vegan évite de porter du cuir, de la soie ou de la laine, il ne va pas au zoo ou au cirque.

Je ne suis pas vegan moi-même mais être végétarienne c’est forcément, à un moment, il me semble, s’interroger sur la production des aliments d’origine animale. Aujourd’hui je limite ma consommation d’oeufs et de beurre, j’utilise du lait végétal, seul le fromage fait de la résistance. Manger vegan à l’extérieur s’apparente souvent à un tour de force. Si l’on repère facilement la viande il faut interroger le cuisinier -et lui faire confiance- pour les autres ingrédients. A la maison c’est facile avec des sites internet de plus en plus nombreux et des livres.

Je suis une fan de ce gros bouquin enthousiasmant et que j’utilise régulièrement depuis un an (on me l’a offert au Noël précédent). Je vais commencer par les (rares et légères) critiques qu’on peut lui faire avant d’aborder ce qui en fait un incontournable pour ceux qui veulent ouvrir leur cuisine à la nouveauté végétarienne.

Il est un peu cher (30 €) mais on peut se le faire offrir et on en a pour son argent.

Il n’y a pas des photos pour tous les plats mais il y en a quand même un certain nombre et la présentation n’est pas trop serrée.

Le classement (par thématiques : découvrir les protéines végétales, remplacer les produits laitiers et les oeufs, cuisiner les légumes, recettes gourmandes, cuisiner pour toutes les occasions) n’est pas des plus ergonomiques et ce n’est pas toujours évident de retrouver la recette que l’on cherche mais il y a deux index (par ingrédients et par recettes) à la fin.

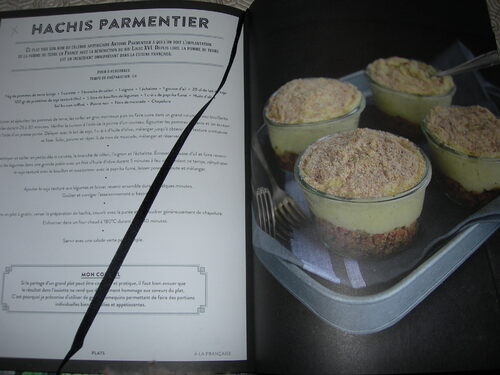

Et maintenant, pourquoi il m’a emballée. Mais pour la variété, la richesse et le nombre des recettes que l’on y trouve ! De l’apéritif au dessert, il y en a pour toutes les occasions. C’est dit d’ailleurs dans la partie Cuisiner pour toutes les occasions qui nous propose : les dîners entre amis, apéros dînatoires, recevoir la famille (interprétation du hachis parmentier ou de la blanquette), desserts de fêtes, réveillonner vegan, barbecues et pique-niques, je brunche vegan.

Tout ceci est précédé d’une intéressante introduction qui présente le véganisme et de Conseils nutritionnels pour un régime alimentaire vegan équilibré du dr Jérôme Bernard-Pellet. On est obligé de constater que le véganisme et parfois même le végétarisme sont souvent considérés comme des régimes alimentaires déséquilibrés, par le grand public mais aussi par des médecins mal informés. C’est donc une bonne chose que cette mise au point qui s’appuie sur des études médicales et nous rappelle que dans notre société d’abondance le risque est plutôt de consommer trop de protéines que pas assez.

Avant la recette du jour une petite précision concernant l’auteure, pour ceux qui se posent la question. Non ce n’est pas la célèbre chanteuse et comédienne mais une homonyme (beaucoup plus jeune) auteure de recettes, de livres et d’un blog.

Et La Plage c’est une maison d’édition qui fait plein de chouettes livres sur les thématiques écologiques.

Et maintenant, la galette des rois, pour 6 à 8 personnes :

Ingrédients : 130 g de poudre d’amande

100 g de sucre de canne

85 g de margarine

2 c. à s. de purée d’amande blanche

2 pâtes feuilletée sans beurre

2 c. à s. de crème de soja

1/2 c à s d’huile végétale neutre (l’huile d’olive fait tout bien)

1/2 c à s de sirop d’agave

Recette : Mélanger à la fourchette la poudre d’amande avec le sucre, la margarine et la purée d’amande. Dérouler une pâte feuilletée sur une plaque, en laissant son papier cuisson. Etaler dessus la frangipane et couvrir de la deuxième pâte. Sceller les bords en appuyant avec les dents d’une fourchette puis dessiner des motifs à l’aide de la pointe d’un couteau.Mélanger la crème de soja avec l’huile et le sirop d’agave, puis étaler au pinceau sur la galette. Cuire 40 mn au four à 180° C (th 6).