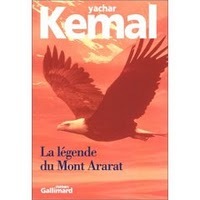

Un jour, un cheval s’arrête devant la porte du berger Ahmet. Selon la tradition c’est un don de Dieu et Ahmet doit garder le cheval. Il n’a pas le droit de le rendre à son propriétaire. Mais le cheval appartient à Mahmout Khan, un pacha sûr de son autorité. Il fait jeter Ahmet en prison. Il sera exécuté si le cheval n’est pas rendu. Gulbahar, la fille de Mahmout Khan, tombe amoureuse d’Ahmet. Son amour pourra-t-il sauver le jeune homme ?

Le Mont Ararat se situe tout à fait à l’est de la Turquie. Dans cette légende il est un personnage à part entière, se mettant en colère contre ceux qui le défient. A ses pieds s’affrontent deux volontés inflexibles. Les actes d’Ahmet sont guidés par la tradition. Sa marge de manoeuvre est étroite : il y a des choses qu’on NE PEUT tout simplement pas faire ou qu’on DOIT faire. C’est comme ça. En face, le pacha est très isolé. Nombreux sont ceux qui réprouvent ses exigences. Mais il est puissant.

Face au despotisme qui ne connaît que sa volonté, la tradition c’est au moins une forme de loi. Mais moi la tradition, je n’aime pas trop non plus. J’aime mieux un peu de libre arbitre. Alors bien sûr, c’est une légende, il y a la fatalité qui intervient, un amour très romantique. Quand même je n’ai pu m’empêcher de trouver que les relations étaient pas mal régies par la rigueur ou la violence. Il reste que c’est écrit de façon très poétique. J’ai particulièrement apprécié les descriptions de paysages de montagne, dont celui sur lequel le roman débute :

« Il est un lac sur le flan du Mont Ararat, à quatre mille deux cents mètres d’altitude. On l’appelle le lac de Kup, le lac de la Jarre, car il est extrêmement profond, mais pas plus grand qu’une aire de battage. A vrai dire, c’est plus un puits qu’un lac. Il est entouré de toutes parts par des rochers rouges, étincelants, acérés comme la lame du couteau. Le seul chemin menant au lac est un sentier, creusé par les pas dans la terre battue, moelleuse, et qui descend, de plus en plus étroit, des rochers jusqu’à la rive. Des plaques de gazon vert s’étalent çà et là sur la terre couleur de cuivre. Puis commence le bleu du lac. Un bleu différent de tous les autres bleus; il n’en est pas de semblable au monde, on ne le trouve dans aucune eau, dans aucun autre bleu. Un bleu marine moelleux, doux comme le velours. »

L’avis de Katell.