En 1978, des géologues en mission dans la taïga, au sud de la Sibérie, à 200 km environ de la frontière mongole, repèrent depuis leur hélicoptère quelque chose qui ressemble fort à un potager à un endroit qui pourtant est officiellement vide d’hommes. Là ils font la découverte d’une famille de cinq personnes, le père et ses quatre enfants âgés de 56 à 33 ans et qui vivent coupés du monde depuis 40 ans. Les deux cadets n’ont jamais rencontré d’autres personnes que leurs parents et frère et soeur.

Les Lykov sont des vieux croyants qui se sont éloignés du « siècle » pour pouvoir vivre leur religion à leur convenance. En 1653 le tsar Alexis et le patriarche Nikon réforment l’Eglise orthodoxe pour retourner vers les textes originels qui avaient parfois été mal traduits ou recopiés. Cette réforme provoque un schisme, le raskol. Ceux qui refusent de modifier leurs pratiques sont les vieux croyants. A la mort du tsar Alexis (1676), son successeur Pierre le Grand décide de les taxer doublement. Certains prennent alors la forêt pour échapper à cette imposition. Trois siècles plus tard les Lykov, qui vivaient déjà dans un endroit guère passant, s’éloignent encore plus de la civilisation au point de ne plus croiser de personne étrangère à leur famille pendant 40 ans.

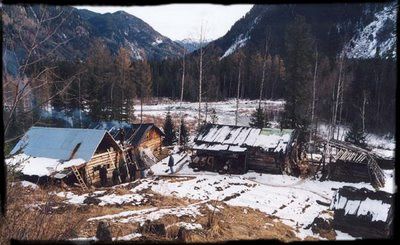

Vassili Peskov est grand reporter à la Komsomolskaïa Pravda. En 1982 il apprend l’existence des Lykov et leur rend visite. A ce moment là la famille ne se compose plus que du père et de la fille cadette, Agafia. Les trois autres enfants sont morts l’hiver précédent. Vassili Peskov s’attache à ces deux personnages et revient régulièrement les voir, environ une fois par an. Ce sont ces rencontres sur dix ans -le récit s’arrête en 1991- que raconte Ermites dans la taïga. L’ouvrage est illustré de quelques photos des ermites et de leur cadre de vie.

Vassili Peskov présente les conditions de vie en totale autarcie de ces fascinants Robinson. Du monde ils n’ont emmené avec eux que quelques outils de métal, en bien mauvais état 40 ans plus tard. Tout le reste est fabriqué par leurs soins : seaux en écorce de bouleau, vêtements de chanvre cultivé sur place. La nourriture est fournie par le potager (essentiellement des pommes de terre), ramassée dans la forêt, pêchée dans le torrent. Des fosses-pièges permettent à l’occasion d’attraper du gibier. L’alimentation est l’objet d’un travail et d’un soucis permanents, la situation toujours précaire. La mère est morte de faim en 1961. Pour la nourriture spirituelle, cinq heures de prière par jour.

Leurs retrouvailles avec les hommes va modifier la vie des Lykov. Ils vont accepter d’utiliser certains biens produits à l’extérieur : tissu, ustensiles de cuisine. Ils vont cultiver de nouveaux légumes (carottes), élever des animaux. S’ils prennent plaisir à fréquenter à l’occasion (l’ermitage est inaccessible pendant plus de la moitié de l’année, à cause de la neige) des gens de l’extérieur, ils ne renoncent pas à leur vie isolée ni à leurs convictions religieuses.

Je n’en dis pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir cette aventure fantastique qui m’a fascinée. Si le vieux est pas mal un tyran domestique, sa fille est plus attachante avec sa capacité à évoluer et je m’en vais la retrouver bien vite dans Des nouvelles d’Agafia.