« Ce qui ne m’a pas tuée ne m’a pas rendue plus forte. Le temps n’a pas guéri toutes mes blessures. Mais je peux constater que malgré tout je suis encore vivante »

Julie Delporte a découvert à 35 ans qu’elle était lesbienne. Cette prise de conscience tardive est accompagnée d’un travail sur des traumatismes de son passé et sa relation aux autres, notamment aux hommes. L’autrice réalise que, pendant toute la première partie de sa vie, elle n’a pas tenu compte -et ses partenaires non plus- de son désir ou de son absence de désir.

« Ce n’est pas que je n’osais pas dire que je n’avais pas envie, c’est que je ne pouvais même pas me l’avouer »

Elle a fait l’amour pour faire plaisir à ses amants. Elle fait le parallèle avec une enfance où on ne lui a pas permis de dire « non », où on lui a imposé des choix « pour son bien ».

C’est la réflexion sur le désir féminin et le consentement qui m’intéresse le plus. Dans notre société patriarcale où les envies des hommes passent souvent avant celles des femmes nul doute que plus d’une se sentira concernée, pas besoin d’être lesbienne.

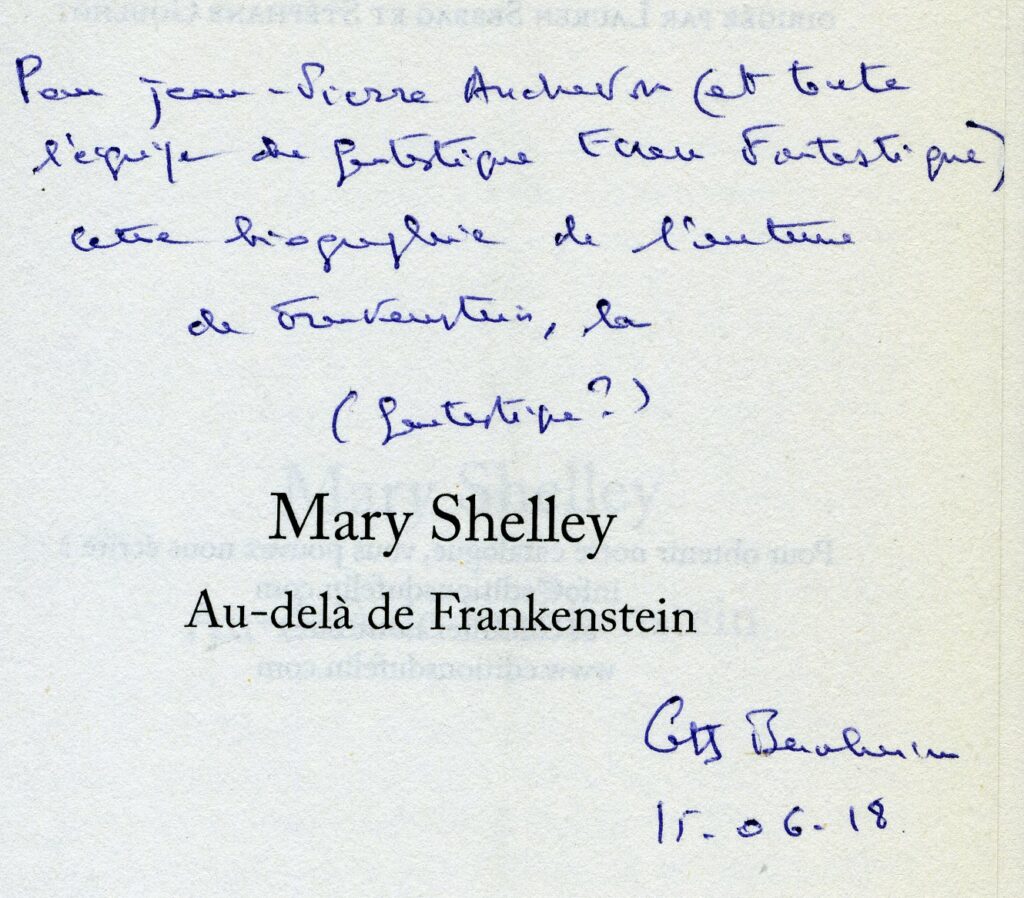

Julie Delporte se met à nu dans un ouvrage qui aborde des sujets très personnels et intimes. Elle cite aussi les autrices et les œuvres qui ont nourri son cheminement. Un témoignage courageux et intéressant.

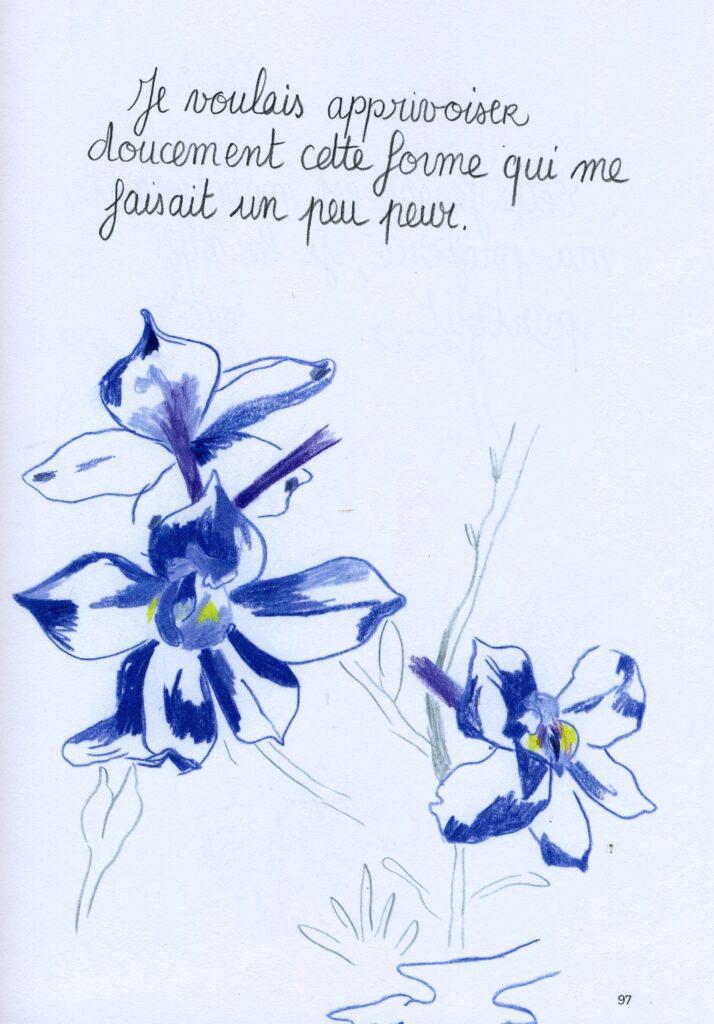

Rangé au rayon BD de ma médiathèque, l’ouvrage est plutôt un récit autobiographique illustré. Des portraits des personnes citées, quelques esquisses de scènes de sexe lesbien mais surtout beaucoup de dessins abstraits, représentant des objets, des fleurs ou des plantes dans lesquelles peuvent se deviner des formes de vulves.

Une lecture pour le défi Juin, mois des fiertés.