« Créé en 1940, le ghetto de la ville de Lodz, le plus grand de Pologne, survécut jusqu’en 1944, alors que les nazis avaient prévu d’en exterminer la population en moins d’un an. Ce sursis est dû à la personnalité d’un seul homme, Mordechai Chaim Rumkowski, président du Conseil juif. Convaincu que si les juifs se rendaient indispensables à l’effort de guerre allemand, ils seraient épargnés, Rumkowski transforma le ghetto en une cité ouvrière hyperproductive. Pris au piège de sa logique, il sacrifia les inadaptés et les indésirables : malades, vieillards et enfants. Il se mua ainsi, consciemment ou non, en un très efficace rouage de la machine d’extermination nazie ». (4° de couverture).

Steve Sem-Sandberg raconte dans ce roman les conditions de vie des habitants du ghetto. Pour cela il suit plusieurs personnages qui permettent d’évoquer différents aspects de l’histoire. Ceux qui m’ont le plus marquée sont Vera Schulz et Adam Rzepin. La première est une jeune femme déportée de Prague vers le ghetto de Lodz avec toute sa famille. Leur sort est celui de nombreux Juifs originaires de l’ouest, Allemagne et Tchécoslovaquie. A la recherche d’un travail Vera croise la route des archivistes clandestins qui rédigent la Chronique du ghetto pour la postérité. Vera participe alors à ce travail résistant. La Chronique du ghetto est l’une des sources de Steve Sem-Sandberg et il en inclut des extraits dans son récit.

Adam Rzepin est un jeune garçon qui travaille à droite et à gauche. Il bénéficie un temps de la protection de son oncle Lajb, indicateur au service des nazis. Au moment de la liquidation du ghetto il se cache pour survivre dans les maisons abandonnées. Je me suis attachée à ces personnages et avec eux j’ai voulu croire qu’une autre issue que celle qui était inévitable était possible.

Rumkowski lui même n’est présenté que de l’extérieur. Il est montré à travers le regard de ceux qui le croisent et de ses proches comme sa femme et son fils adoptif. Petit à petit il apparait qu’il n’est qu’une marionnette entre les mains des nazis et il est de plus en plus isolé dans le ghetto. Il est supplanté par des gens qui profitent sans scrupules du système qu’il a mis en place : toute une pègre se développe sur la misère des habitants. De la nourriture, des médicaments sont détournés et revendus au marché noir, des maisons closes s’organisent.

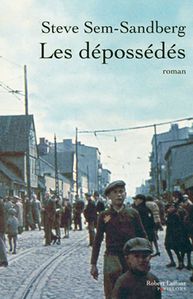

Cette intéressante lecture complète ma découverte de l’histoire de la Pologne pendant la seconde guerre mondiale. A l’été 2011 j’ai voyagé dans ce pays sur les traces de la shoah. Voici quelques images de mon passage à Lodz.